Grünalgen | © Solvin Zankl

Im Stechlinsee scheint eine Legende zum Leben erwacht zu sein: Seit dem Jahreswechsel 2019/2020 dominiert in dem Klarwassersee nördlich von Berlin die Algenart Planktothrix rubescens, die sogenannte Burgunderblutalge. Während der thermischen Schichtung im Sommer lebt dieser purpur-rötliche Mikroorganismus in tieferen Schichten des Sees. Zur Vollzirkulation im Herbst, in milden Wintern (ohne Eisbedeckung) und im Frühjahr ist Planktothrix rubescens, in der gesamten Wassersäule verteilt.

Das erinnert an die Legende vom Roten Hahn im Stechlinsee. Der sitzt am Boden des Sees, doch wird er gereizt, steigt er auf, rot und zornig, schlägt den See mit seinen Flügeln, bis er schäumt und wogt, und reißt alles an der Seeoberfläche mit sich in die Tiefe (nachzulesen in Theodor Fontane, „Wanderungen aus der Mark Brandenburg“). So weit ist es im realen Stechlinsee bisher nicht gekommen. Planktothrix rubescens zählt zu den Cyanobakterien und ist ein wichtiger Bestandteil des Phytoplanktons, das heißt der Primärproduzenten in aquatischen Ökosystemen. „Wir können die langen, relativ dünnen Filamente von Planktothrix rubescens durch neue Analysemethoden wie der bildbasierten Durchflusszytomentrie unmittelbar nach der Beprobung des Stechlinsees sehen“, berichtet Stella Berger.

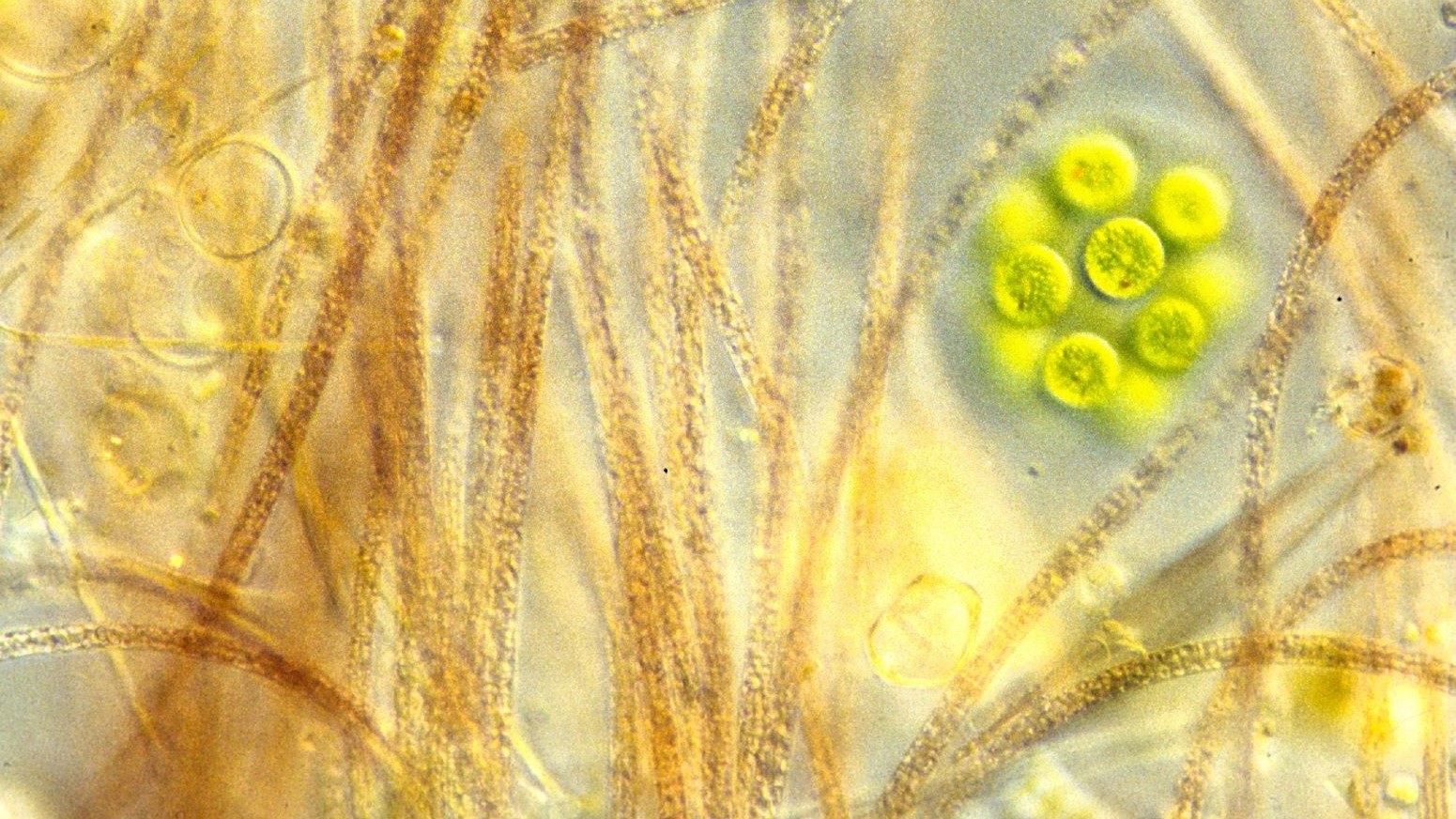

Die roten Zellfäden (Filamente) der Burgunderblutalge Planktothrix rubescens neben Pandorina sp., einer Grünalge. | © Kreinitz

„Algen“ ist eher eine Sammelbezeichnung (lateinisch alga = „Tang“). Sie wird auf verschiedene eukaryotische (mit Zellkern) Lebewesen angewendet, die zumeist im Wasser leben und Photosynthese betreiben, dabei etwa die Hälfte des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre produzieren. Anhand ihrer Größe kann man Algen in zwei Gruppen einteilen: Mikro- und Makroalgen. Mikroalgen sind mikroskopisch kleine, meist einzellige Arten, die aber auch Kolonien und lange Fäden bilden. Als Primärproduzenten stehen sie an der Basis des aquatischen Nahrungsnetzes. Auch Cyanobakterien spielen im Nahrungsnetz eine Rolle, sie können wie andere Mikroalgen von Zooplankton aufgenommen werden. Makroalgen (Großalgen) sind mit bloßem Auge erkennbar, ihre Länge reicht von wenigen Millimetern bis zu 60 Metern. Die meisten Großalgen leben im Meer (Seetang). Im Süßwasser zählen beispielsweise die Armleuchteralgen zu den Makroalgen. Sie bieten Schutz und Lebensraum für eine Vielzahl aquatischer Organismen wie Jungfische oder Kleinkrebse.

Problem Algenblüten

Problematisch werden Algen, wenn sie sich plötzlich und sehr stark vermehren, was zu sogenannten Algenblüten führt. Haupttreiber eines solchen starken Wachstums sind Nährstoffe, vor allem Phosphor. Sie gelangen etwa über die Landwirtschaft oder Siedlungsabwässer in Gewässer. Auch Wärme spielt eine wichtige Rolle, da viele Algen warmes Wasser bevorzugen. „Das ist aber nicht der eine, ausschlaggebende Faktor“, sagt Karla Münzner, die am IGB zur Planktonökologie forscht. Deswegen sei es auch schwierig zu sagen, inwieweit die menschengemachte Erderwärmung für die Massenentwicklung von Algen verantwortlich ist. Starkregenereignisse, die im Zuge des Klimawandels zunehmen, tragen ebenfalls zum Algenwachstum bei: Dadurch werden mehr Nährstoffe aus der Umgebung ins Wasser geschwemmt. Starke Stürme im Sommer sind ein weiterer Faktor, denn sie wirbeln Nährstoffe aus der Tiefe in die obere Wasserschicht, wo sich die meisten Algen aufhalten. Cyanobakterien gedeihen zudem, wie aktuelle Ergebnisse von IGB-Forschenden zeigen, auch bei niedrigen Temperaturen (unter 15 °C), sogar im Winter bei Eis und Schnee. „Das heißt, Cyanobakterien können sich an veränderliche Umweltbedingungen sehr schnell anpassen“, fasst Stella Berger zusammen.

Cyanobakterien-Blüten haben negative Folgen für das Ökosystem: andere Algenarten werden verdrängt oder durch Ressourcenverknappung (Licht, Nährstoffe) limitiert, und wenn die toten Organismen nach einer Algenblüte durch Bakterien zersetzt werden, kann es zu Sauerstoffzehrung und somit Sauerstoffmangel kommen. Das betrifft dann Tiere wie Fische, Muscheln oder Insekten. Von Cyanobakterien gebildete Metabolite oder Toxine können negative Auswirkungen auf Fische oder andere Arten wie Muscheln haben, oder bestimmtes Zooplankton beeinträchtigen, das sich von den Algen direkt ernährt. Für den Menschen bedeuten die Massenaufkommen von Algen, einen See nicht mehr nutzen zu können wie gewohnt: zum Schwimmen, Fischen oder als Badegelegenheit für den Hund. Zwar können Wasserwerke Cyanobakterien aus dem Trinkwasser filtern. Das verursacht allerdings Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen.

Auch bislang wenig beachtete Faktoren können zum Wachstum von Cyanobakterien beitragen. So profitieren sie indirekt von Verbindungen, die aus Zigarettenkippen ausgewaschen werden. Dazu gehören Metalle und Nikotin, die Infektionen von Cyanobakterien durch parasitische Chytridpilze hemmen können. „Diese Hemmung wiederum fördert indirekt das Wachstum der Cyanobakterien und zeigt damit bisher unbekannte ökologische Auswirkungen von Zigarettenabfällen auf die aquatische Umwelt", erklärt Erika Martinez-Ruiz aus der IGB-Forschungsgruppe „Evolutionsökologie von Krankheiten“.

Algenblüten treten nicht nur bei Cyanobakterien auf. Auch Kieselalgen, die es eher kühl mögen und vor allem im Frühjahr als Nahrungsgrundlage für Zooplankton dienen, können sich massenhaft vermehren, wenn genügend Nährstoffe vorhanden sind. Diese Blüten gehören im Frühjahr zum natürlichen Zyklus in vielen Seen und dauern meist nur für eine kurze Zeit an, da sie entweder von Pilzen befallen werden, als Aggregate absinken oder vom Zooplankton gefressen werden.

Wichtigste Gegenmaßnahme gegen unerwünschte Algenblüten wäre, den Nährstoffeintrag zu verringern. „Ein großer Einflussfaktor ist die Landwirtschaft. Da könnte man viel machen über die Wahl des Düngemittels, die Menge und Dosierung, also wie oft man es nutzt, und wann: Beispielsweise sollte man nicht düngen, bevor eine Regenfront kommt“, sagt Karla Münzner. Bewachsene Pufferstreifen zwischen Feld und Gewässer können einen großen Teil der Nährstoffe binden. Hilfreich kann es auch sein, Wasserpflanzen anzusiedeln, die den Algen einen Teil des von ihnen benötigten Lichts wegnehmen und Nährstoffe reduzieren, oder Uferbereiche mit schattenspendenden Bäumen zu bepflanzen.

Neue Erkenntnisse zur Goldalge in der Oder

_0.jpg)

Mehrere Prymnesium-Kulturen (hier der Stamm UTEX 2979 aus Texas) wachsen im Labor unter kontrollierten Bedingungen. Die Forschenden untersuchen, wie sich unterschiedliche Salz- und Nährstoffkonzentrationen auf das Wachstum auswirken. Die Algenstämme können auch für genetische Analysen sequenziert und für Toxizitätsexperimente verwendet werden. | © David Ausserhofer/IGB

Welche Folgen potenziell giftige Algen für ein Flussökosystem haben können, hatte das große Fischsterben in der Oder im Sommer 2022 gezeigt. Auch 2024, so die Erkenntnisse aus der IGB-Forschung, hat sich die Goldalge (eigentlich richtig Haptophyta) Prymnesium parvum dort wieder stark vermehrt. „Das lag an ähnlichen Bedingungen wie 2022: Es sind immer noch viele Nährstoffe in der Oder, zudem stieg die Leitfähigkeit – also der Salzgehalt – wieder an. Der große Unterschied zu 2022 war, dass der Fluss schneller floss“, berichtet Karla Münzner. Warum die Alge in diesem Jahr nicht toxisch war, haben die Forschenden noch nicht herausgefunden. „Wir vermuten, dass sie 2024 weniger gestresst war“, sagt die Biologin. Neue Erkenntnisse zur Goldalge bietet auch die Entschlüsselung ihres gesamten Erbguts, des Genoms. Ein IGB-Team hat in der Genomsequenz des Oder-Typs der Alge erstmals Gene identifiziert, die bei der Giftstoffbildung eine wesentliche Rolle spielen. Auf dieser Grundlage kann Karla Münzner Labortests durchführen, die zeigen sollen, ob diese Gene eine höhere Aktivität zeigen, wenn die Algen ihre Giftstoffe (Prymnesine) produzieren bzw. unter welchen Bedingungen die Aktivität gering ist oder sogar keine Giftstoffbildung stattfindet. Diese Erkenntnisse könnten auch zu einem Frühwarnsystem vor zukünftigen Blüten beitragen.

Giftige Cyanobakterien auf Wasserpflanzen im Tegeler See

Giftige Organismen stehen auch im Fokus eines Teams um Sabine Hilt, das mit Cyanobakterien bewachsene Wasserpflanzen im Tegeler See im Norden Berlins unter die Lupe nimmt. Dort sind seit 2017 mehrere Hunde verendet, die Kontakt mit am Strand angeschwemmtem Wassermoos hatten. „Es war mit Cyanobakterien bewachsen, die nicht im Wasser suspendiert sind“, berichtet Sabine Hilt. Das Wassermoos hat keine festen Wurzeln und kann auftreiben. Das von den Cyanobakterien gebildete Gift Anatoxin löste den Tod der Hunde aus.

Zunächst nahm man an, dass es sich um ein zufälliges, einzigartiges Phänomen handele. Doch die giftigen Cyanobakterien auf den Wasserpflanzen traten seither jedes Jahr auf, es mussten sogar Strände am Tegeler See gesperrt werden. Sabine Hilt will in einem Verbundprojekt, an dem auch Fachleute des Umweltbundesamtes, der TU Berlin und des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung Dortmund beteiligt sind, die Ökologie der Organismen, die auf den Pflanzen wachsen, genauer untersuchen und aufklären, welche Bedingungen dazu führen, dass Pflanzen-assoziierte toxische Cyanobakterien in Seen aufkommen. „Unser Ziel ist es, eine bessere Risikoabschätzung zu ermöglichen. Wir tragen auch Erkenntnissen dieser bisher wenig untersuchten Assoziation zusammen, die auch in anderen Ländern gefunden wurde“, berichtet sie.

Was bislang klar zu sein scheint: Es treten verschiedene Varianten dieser Cyanobakterien mit unterschiedlichen Toxinmustern auf. Zudem bilden sich Hotspots im See: „Der toxische Biofilm ist nicht gleichmäßig über einen See verteilt, es gibt Stellen, die hohe Konzentrationen aufweisen“, sagt Sabine Hilt. Das heißt, eine Beprobung wird schwieriger, denn wenn an einer Stelle kein giftiges Material gefunden wird, kann es ein paar Meter weiter schon ganz anders aussehen.

Cyanobakterien lassen sich vielleicht sogar nutzen

„Ob Cyanobakterien in Zukunft verstärkt Blüten bilden oder solche Massenentwicklungen durch verbessertes Management der Gewässer und deren Einzugsgebiete abnehmen werden, wird derzeit diskutiert“, sagt Stella Berger. Einig sei man sich darin, dass erhöhte Nährstoffeinträge und die Erwärmung von Gewässern die Massenentwicklung von Cyanobakterien begünstigt, die unter Umständen toxisch sein können. Dabei spielt neben dem Klimawandel auch das starke Wachstum der Weltbevölkerung eine Rolle. Doch es gibt auch positive Ausblicke: Aktuell sind neuartige Konzepte zur Nutzung von Cyanobakterien z. B. in der Krebsforschung in Diskussion. „Wir brauchen innovative und lösungsorientierte Projekte auch in der Gewässerökologie, um unsere Gewässer für zukünftige Generationen zu erhalten “, sagt Stella Berger.

Text: Wiebke Peters