Mark Gessner am Ufer des Stechlin. Foto: David Außerhofer

Über den Tellerrand schauen, ist eine der wichtigen Devisen der Forschung unserer Zeit. Gründe hierfür sind die immer stärkere Spezialisierung, die den Blick auf das Gesamtbild verengt, sowie die gestiegene Erwartung der Gesellschaft an die Wissenschaft, disziplinenübergreifende Ansätze zu entwickeln, um globalen Herausforderungen zu begegnen. Teamarbeit ist hier unverzichtbar. Sie eröffnet über disziplinäre Tellerränder hinaus ungewohnte Perspektiven und Chancen, Erkenntnis zu fördern und gesellschaftlich relevante Lösungen zu erarbeiten. Bedauert wird heute vielfach der Verlust des Universalgelehrten. Alexander von Humboldt wird als Beispiel einer der Großen herangezogen, oder Gottfried Wilhelm Leibniz, der Namensgeber unserer Gemeinschaft. Dabei wird zu oft vergessen, dass auch Leibniz und Humboldt keineswegs allein im inter- und transdisziplinären Raum unterwegs waren. Vielmehr gründete sich ihr Erfolg wesentlich auf dem regen Austausch mit Wissenschaftskollegen verschiedenster Disziplinen und gesellschaftlichen Akteuren. Beide verkörpern damit den Archetyp des internationalen Netzwerkers. Davon zeugt nicht nur ihre umfangreiche Korrespondenz.

Humboldt war ein exzellenter Netzwerker

Bemerkenswert besonders bei Humboldt sind neben den viel beschriebenen langjährigen Felduntersuchungen seine unermüdliche Reisetätigkeit als Vortragender und geschätzter Diskussionspartner sowie ausgedehnte Forschungsaufenthalte an wissenschaftlichen Institutionen in Europa und Amerika, wo er – in direkter Zusammenarbeit mit Kollegen – vergleichende empirische Forschung betrieb, um allgemeine Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Teamarbeit in Netzwerken und Forschungsverbünden, in denen komplementäre Kompetenzen und Forschergeist gebündelt werden, ist also keineswegs eine neue Errungenschaft. Auf den Spuren der Universalgelehrten ist sie heute aber aus der Umweltforschung nicht mehr wegzudenken, um Neues zu entdecken, zu begreifen und nutzbringend anzuwenden.

50 IGB-Forschende gemeinsam an einem Projekt zur Lichtverschmutzung

Im Jahresbericht 2017 des IGB, der Ihnen hier vorliegt, werdenSie häufig auf die Adjektive interdisziplinär und transdisziplinär stoßen. Und Sie werden Hinweise auf kleine und große Netzwerke und Kooperationsverbünde finden, in denen die Forschung des IGB organisiert ist – innerhalb des Instituts ebenso wie mit unseren Partnern im In- und Ausland. Nicht nur große internationale Kooperationen ermöglichen den Blick über den Tellerrand, sondern schon der Austausch und die konkrete Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Nachbarlabor oder -büro, forschen doch am IGB Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen unter einem Dach. Leibniz und Humboldt hätten uns beneidet. Im Projekt Seeökosysteme erleuchten sind zum Beispiel über 50 Forschende aus fast allen Abteilungen des IGB engagiert. Hinzu kommen internationale Partner. Durchgeführt wird das Projekt im Seelabor des IGB, das umfassende Freilandexperiment ermöglicht, an denen große Forschungsteams mit komplementären Expertisen beteiligt sind. Auch deshalb spielt das Seelabor eine zentrale Rolle in einem von der EU geförderten Infrastrukturprojekt, AQUACOSM, das am IGB koordiniert wird und die experimentelle Ökosystemforschung in Seen, Fließgewässern, und den Meeren konzeptionell, methodisch und praktisch zusammenführen will.

Inter- und transdisziplinär in Projekten und Doktorandenprogrammen

Das Projekt BAGGERSEE ist ein Beispiel für innovative transdisziplinäre Forschung am IGB. Es untersucht in Zusammenarbeit mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und des Anglerverbands Niedersachsen, dem 20 Angelvereine angeschlossen sind, wie Erholung am Gewässer und Naturschutz in Einklang gebracht werden können. Mit ähnlicher Zielsetzung nutzt das Projekt Aquatag neue Kommunikationsmittel, indem es Twitter-Daten auswertet, um Erkenntnisse über das Freizeitverhalten von Menschen in und an Gewässern zu gewinnen. Bereits seit langem und so auch im vergangenen Jahr erarbeitet das IGB gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Politik, Praxis und Zivilgesellschaft Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen für drängende Umweltfragen, die Entscheidungsprozesse auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene unterstützen. So haben wir im Rahmen unserer Science-Society-Interface-Strategie auch 2017 den Dialog gesucht, und u.a. Veranstaltungen zu den Themen Lichtverschmutzung und Biodiversität in Gewässern organisiert. Darüber hinaus initiierte das IGB die Gründung der Alliance for Freshwater Life, die zum Ziel hat, der Biodiversität in Binnengewässern global und regional eine Stimme zu geben, um gleichermaßen ihre Erforschung und ihren Schutz zu gewährleisten. Bei der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses setzen wir ebenfalls auf Inter- und Transdisziplinarität: So ist das IGB aktuell am Projekt Euroflow beteiligt, das jungen Wissenschaftlern wichtige Aspekte des Managements von Flüssen vermitteln soll. Das Innovative Training Network MANTEL (Management of Extreme Climatic Events in Lakes and Reservoirs for the Protection of Ecosystem Services und die Graduiertenschule UWI (Urban Water Interfaces), in die das IGB seit einigen Jahren eingebunden ist, haben sich zum Ziel gesetzt, den Blick der Doktorierenden für übergeordnete Zusammenhänge zu schulen, die über die eigenen spezifischen Fragestellungen hinausgehen

Die renommierte Verhaltensökologin Victoria Braithwaite wird neue Direktorin des IGB

Für den Blick des IGB über den Tellerrand steht nicht zuletzt auch die Berufung der neuen Direktorin des IGB. Ihre neuen Aufgaben am IGB und als Professorin der Freien Universität Berlin wird Prof. Dr. Victoria Braithwaite ab Sommer 2018 wahrnehmen. Für die Britin, die in den letzten zehn Jahren an der Penn State Universität in den USA forschte und lehrte, sind Interdisziplinariät und Kooperation keine Fremdworte. Als Verhaltensökologin hat sie schon früh den disziplinenübergreifenden Kontakt mit den Neurowissenschaften und anderen Wissenschaftszweigen aufgebaut und diese Zusammenarbeit zuletzt in leitenden Funktionen koordiniert. Auch Deutschland ist ihr nicht unbekannt, hat sie doch bereits zwei Jahre als Fellow des renommierten Wissenschaftskollegs zu Berlin geforscht. Wir freuen uns, dass sie ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen und Erfahrungen nun gewinnbringend am IGB einsetzen wird.

Mein herzlicher Dank gilt allen Partnern, die das IGB 2017 auf seinen interdisziplinären, transdisziplinären oder einfach disziplinären Wegen begleitet und unterstützt haben. Das sind besonders die drei großen Universitäten Berlins und die Universität Potsdam, mit denen wir in Lehre und Forschung eng verbunden sind, der Wissenschaftliche Beirat des Instituts, der Forschungsverbund Berlin und die Leibniz-Gemeinschaft. Ein ebenso großer Dank geht an die Vertreter der Senatskanzlei des Landes Berlin und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), die durch eine solide Grundfinanzierung und ihre ideelle Unterstützung die Leistungen des IGB, von denen eine Auswahl in diesem Jahresbericht zusammengefasst ist, erst möglich machen. Neben den finanziellen Zuwendungen schätze ich besonders den stets offenen und konstruktiven Dialog, der es erlaubt, gelegentliche Widrigkeiten zu überbrücken, die auch in der Wissenschaftsorganisation nicht immer vermeidbar sind. Nicht zuletzt danke ich dem gesamten Team am IGB – den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Forschung, der Verwaltung und der Betriebstechnik tätig sind, und ohne deren Einsatz das Institut nur eine leere Hülle wäre.

Lichtverschmutzung am Stechlinsee erforschen. Foto: Andreas Jechow

2017 wurde die Alliance for Freshwater Life gegründet. Foto: IGB

In Assiut (Ägypten) wurde 2017 die erste Aquaponikanlage eingeweiht. Foto: IGB

Das IGB mit einem Infostand auf dem Wassersportfest in Berlin. Foto: IGB

Treibhausgase aus Berliner Gewässern ist das Forschungsthema der Doktorandin Sonia Herrero. Foto: Clara Romero

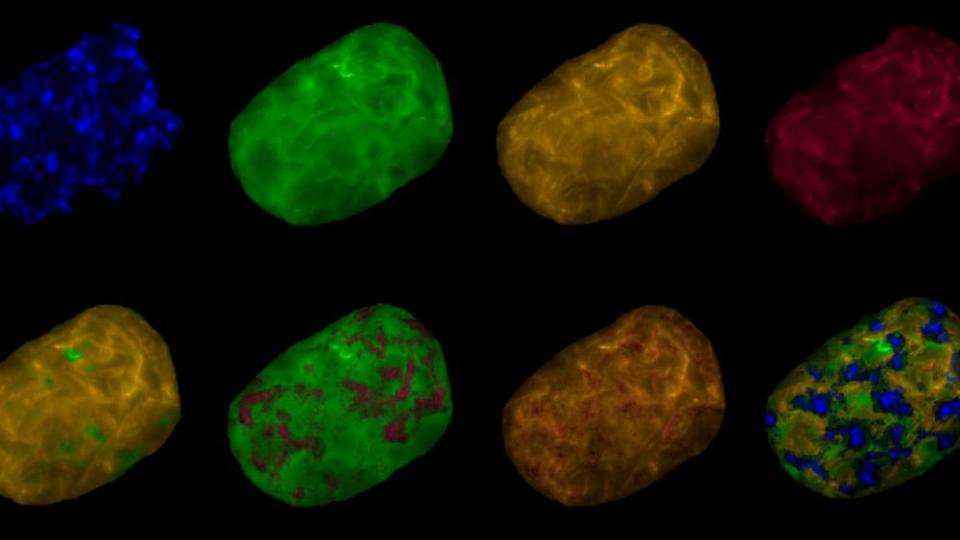

Das Riesenbakterium Achromatium oxaliferum kommt auch im Stechlinsee vor und wurde dort von einem internationalen Team (darunter auch IGB-Forschende) näher unter die Lupe genommen. Die Chromosmen des Riesenbakteriums sind keine identischen Kopien. Foto: IGB