Wie klingen natürlich Gewässer, wenn Sedimente in Bewegung geraten oder Regentropfen auf ihre Oberfläche fallen – und wie, wenn Motorboote oder andere Nutzungen hinzukommen? Das konnten Besucher*innen bei Francisca Rocha Goncalves erlauschen. | Foto: Angelina Tittmann

Hitzesommer, Tropennächte und Starkregen machen deutlich, wie wichtig die grün-blaue Infrastruktur für Städte wie Berlin ist. Grün, das sind alle bepflanzten Bereiche einer Stadt, wie Parks, Kleingärten, Straßenbäume und sogar Pflanzen an Fassaden und auf Dächern. Zur blauen Infrastruktur gehören Flüsse, Kanäle, Seen, aber auch die ganz kleinen Gewässer, wie Teiche oder Tümpel. Zusammen bilden sie vernetzte Ökosysteme, die Lebensraum für viele verschiedene Arten bieten. Sie erhöhen die Lebensqualität der Einwohner*innen, verbessern das Mikroklima, bieten Naturerfahrung und Erholung und sind Begegnungsorte mit starker sozialer Funktion. Wie können wir diese Orte für uns entdecken? Und wie gelingt die nachhaltige Transformation für mehr Grün und Blau in der Stadt und was kann jede*r von uns dazu beitragen? Diese und weitere Fragen ergründeten wir zusammen mit Partnern und Gästen zum Langen Tag der StadtNatur in Berlin.

Viel zu entdecken unter freiem Himmel

Wer sich trotz des herbstlichen Wetters auf den Weg ins Freiluftkino Friedrichshagen machte, konnte sich nach Belieben informieren, ausprobieren und austauschen: In Kurzvorträgen berichteten IGB-Expert*innen, welche Arten an und in Berliner Gewässern heimisch sind und welche neu hinzukommen, wie sich Flüsse und Seen durch den Klimawandel verändern oder wie sich unterschiedliche Nutzungsformen auswirken und welche Ansprüche Menschen an die Gewässer in ihrer Umgebung haben. Eine Unterwassersound-Ausstellung, ein Landschaftswassermodell, Experimentier- und Mikroskopierstationen boten ungewohnte Perspektiven, etwa unter die Wasseroberfläche. Führungen zu den Themen Stadtklima, Gewässerqualität und Lichtverschmutzung sowie Infostände zu den Pflanzen, Tieren und Lebensräumen in der Stadt rundeten das Angebot ab.

Die Stadt von morgen: viele Konzepte, aber wenig Umsetzung?

Welchem Wandel und Nutzungsdruck Gewässer und Trinkwasserressourcen unterliegen, war am Abend Thema: Der Film "Auf dem Trockenen" zeigte, wie der Klimawandel die Region Berlin-Brandenburg heute schon verändert, und dass der Kampf um die immer knappere Ressource Wasser längst begonnen hat.

Auf dem Podium diskutierten anschließend Fachleute aus Umweltschutz und Forschung mit Wissenschaftsjournalist Ralf Nestler über „Hitzesommer, Tropennächte und Starkregen – Wie rüsten sich Berlin und Brandenburg für die Zukunft?“ In einem Punkt war man sich weitgehend einig: Wir werden anders leben müssen, aber nicht unbedingt schlechter. Ideen, wie diese Transformation gelingen könnte, gibt es einige. Verena Fehlenberg vom BUND lobte etwa das Konzept der "Schwammstadt", in der Niederschlagswasser möglichst zurückgehalten wird. Sie schränkte aber auch ein, dass dieses Konzept in Berlin nur für Neubauten gelte und damit zu keiner Vebesserung im Bestand führe. Abhilfe könnte hier die Entsiegelung von Innenhöfen und die Begrünung von Dächern schaffen. "Ganz wichtig ist das Thema Wasser sparen und das kriegen wir nur über ein stufenweises, sozialverträgliches Preismodell hin", ergänzte Fehlenberg. Den Rasen sprengen oder den privaten Pool befüllen, würde damit teurer werden, nicht aber der normale, haushaltsübliche Verbrauch. Dass der Klimawandel vor allem bei Bauprojekten noch nicht hinreichend integriert mitgedacht wird, kritisierte auch Wolfgang Haupt vom IRS. In einigen, relativ erfolgreichen Städten hätten sich beispielsweise Checklisten bewährt, die bei Planungs- und Bauvorhaben berücksichtigt werden. Noch sei das Thema aber zu wenig in Politik und Bevölkerung angekommen.

Hinsichtlich der Gewässer weitete IGB-Expertin Rita Adrian den Blick über die Stadtgrenzen hinaus: "Hauptursache für ökologische Probleme ist immer noch die Landnutzung mit ihren Stoffeinträgen. Der Klimawandel kommt für die Gewässer dann noch zusätzlich oben drauf und verschärft die Lage." Sie forderte von der Politik deshalb eine Vorsorgepflicht ein, um Natur und natürliche Ressourcen besser zu schützen. Konkrete Empfehlungen, welche Maßnahmen Gewässerpolitik nun umsetzen sollte, benennt übrigens der aktuelle > IGB Policy Brief zur Bundestagswahl.

Zum Video der Podiumsdiskussion >

Als Partner waren mit an Bord: Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) | Wassernetz-Initiative BUND Berlin | Bildung trifft Entwicklung (BtE) | Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) | Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) | Koordinierungsstelle für Umweltbildung Treptow-Köpenick

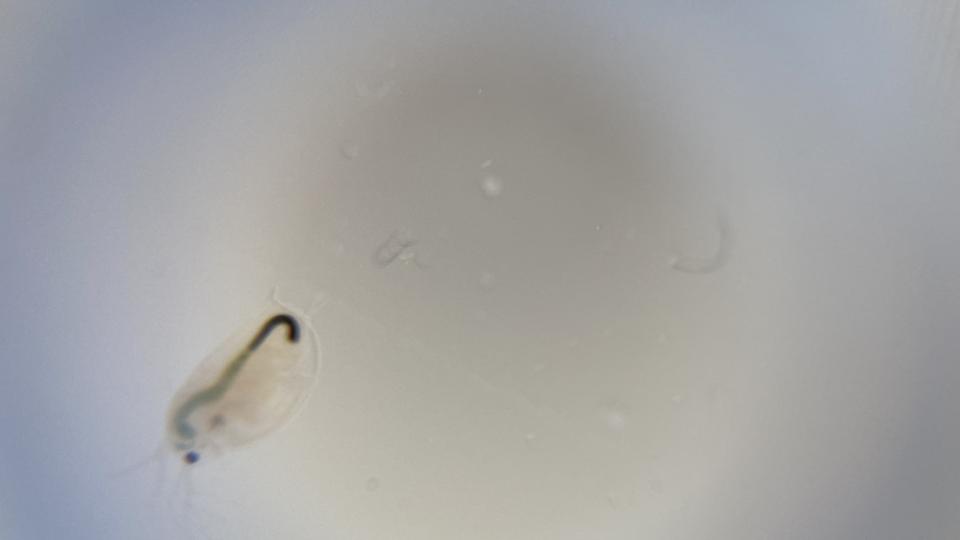

Wovon ernährt sich eigentlich der Wasserfloh? Von Algen, ist doch klar! Am Stand des IGB konnten Groß und Klein diese winzigen Wasserlebewesen füttern und anschließend im Mikroskop die prall gefüllten, grünen Bäuche bestaunen. | Foto: Angelina Tittmann

Schon einmal einen Wasserfloh vor der Kameralinse gehabt? Nein? Dann besuchen Sie beim nächsten Mal unsere Mikroskopier-Foto-Station. | Foto: Angelina Tittmann

Wasserpflanzen frisch aus dem Müggelsee hatte IGB-Forscherin Sabine Hilt dabei. Die Ökologin erklärte, warum sie ein wichtiger Teil des Ökosystems sind, auch wenn sie manchmal das Badevergnügen im Flachwasser einschränken. | Foto: Angelina Tittmann

Zum Abschluss diskutierten auf dem Podium Christian Marx (TU Berlin), Verena Fehlenberg (BUND), Wolfgang Haupt (IRS), Rita Adrian (IGB) und Gunnar Lischeid (ZALF) zum Thema „Hitzesommer, Tropennächte und Starkregen – Wie rüsten sich Berlin und Brandenburg für die Zukunft?“ | Foto: Angelina Tittmann